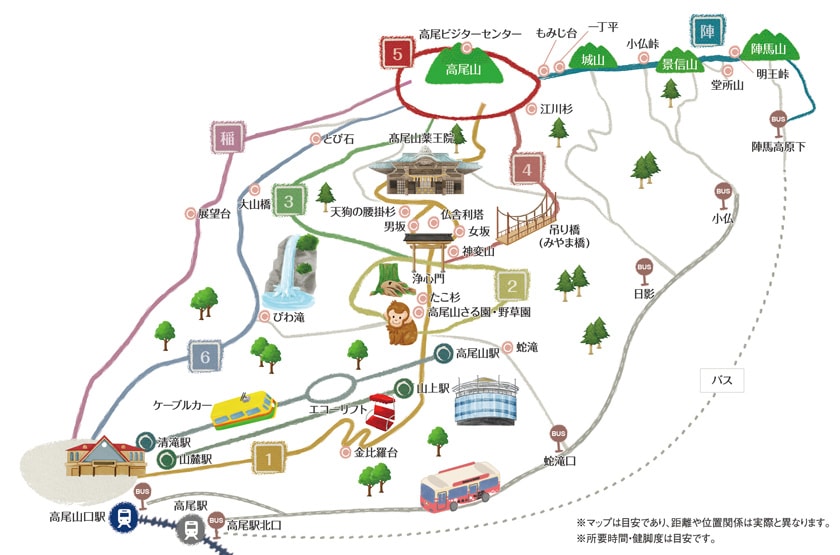

昭和42年に明治の森・高尾国定公園に指定された高尾山周辺エリア。暖帯林と温帯林が織りなす樹林帯や樹齢数百年の杉、植物、野鳥、ムササビなど豊かな自然を保護しています。高尾山には、初級者から上級者向けまである6つの自然研究路(国定公園内にある高尾山の自然について歩道脇に解説板などを設置している遊歩道)や稲荷山コースなどのハイキングコースに加え、トレッキングが楽しめる陣馬山コースといったルートもあります。高尾山の自然をぜひとも「見て、ふれて、歩いて」ください。

登山のマナーと準備【3.8km:上り/100分 下り/90分】

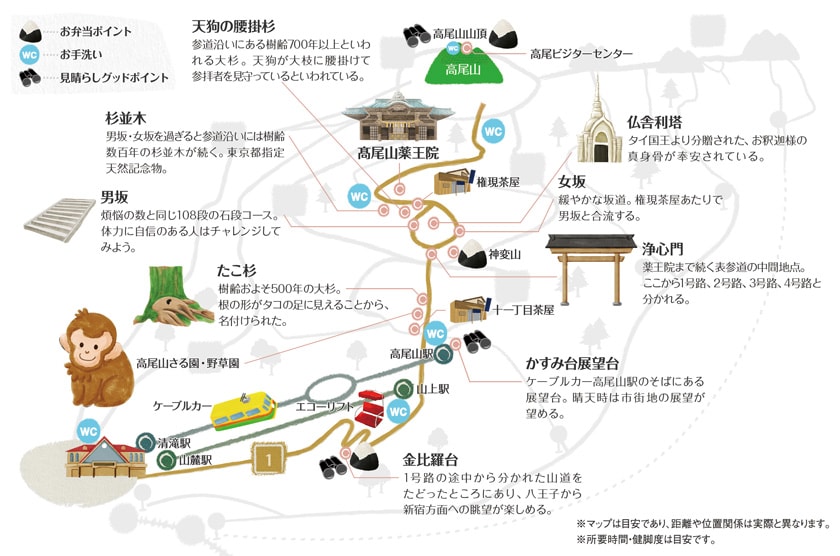

高尾山を訪れる人がもっとも多く利用するメインコース。舗装された参道は、登山初心者でも歩きやすく、リフトやケーブルカーを利用することでより気軽に行けるのも人気のひみつ。浄心門をくぐった先は天狗が出てきそうな杉並木が続く。ゆるい坂道の「女坂」と石段の「男坂」との分岐があるが後ほど合流。参道脇はお団子の香り漂うお茶屋さんと雰囲気ある古刹・薬王院の本堂を過ぎて、ややアップダウンのある道を進むと山頂に到着。

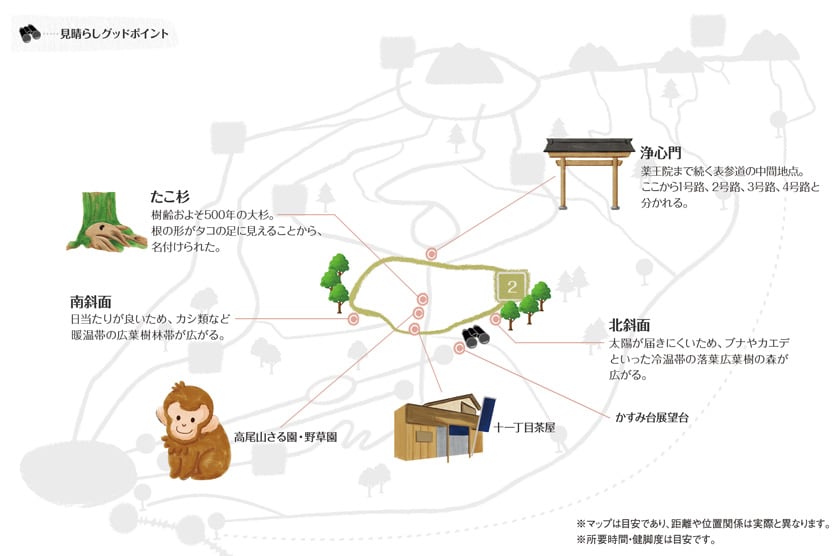

登山のマナーと準備【0.9km:30分】

ケーブルカー高尾山駅近くにあるかすみ台と浄心門までの1号路をぐるっと囲むようにして歩く周遊コース。かすみ台から南斜面に入るルートにはカシ類など暖かい地域で見られる常緑広葉樹が広がり、北斜面のルートには寒い地域で見られるブナやカエデといった涼しげな落葉広葉樹が茂っています。全長約900mと短い距離ながら南北で違った植生の森が楽しめて、道もアップダウンが少なく、1号路にくらべて静かな道。植物の観察をしながら散策ができます。

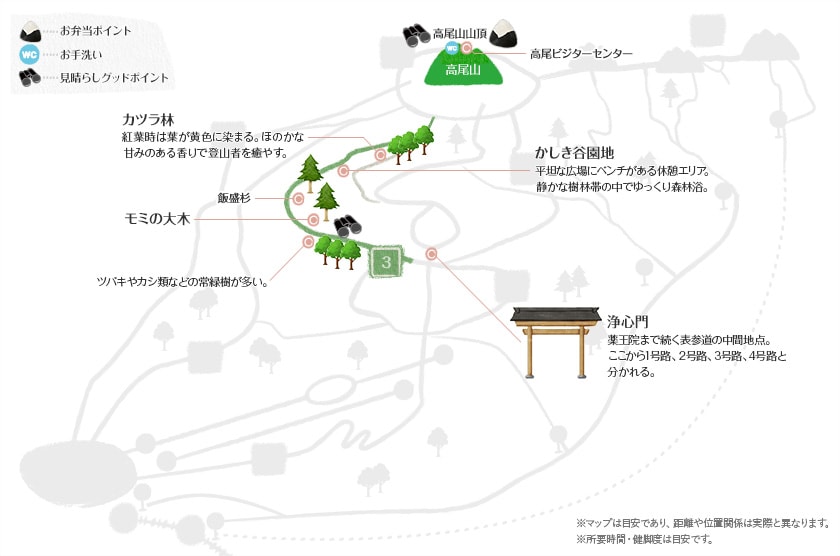

登山のマナーと準備【2.4km:上り/60分 下り/50分】

浄心門の南側の斜面を下って行き、2号路との分岐にぶつかる地点からスタート。カシ類の常緑広葉樹に、スギやアカマツなどの針葉樹に囲まれた緑と光があふれる散策路。起伏が少なく歩きやすい道。途中3つの小さな橋を渡り、休憩にぴったりなベンチのある広場に出ます。ここで一服しながらゆっくり森林浴。カツラ林を抜けたら5・6号路の分岐と合流。最後は1号路にあるトイレ前に出て、左に行けば山頂はすぐそこ。

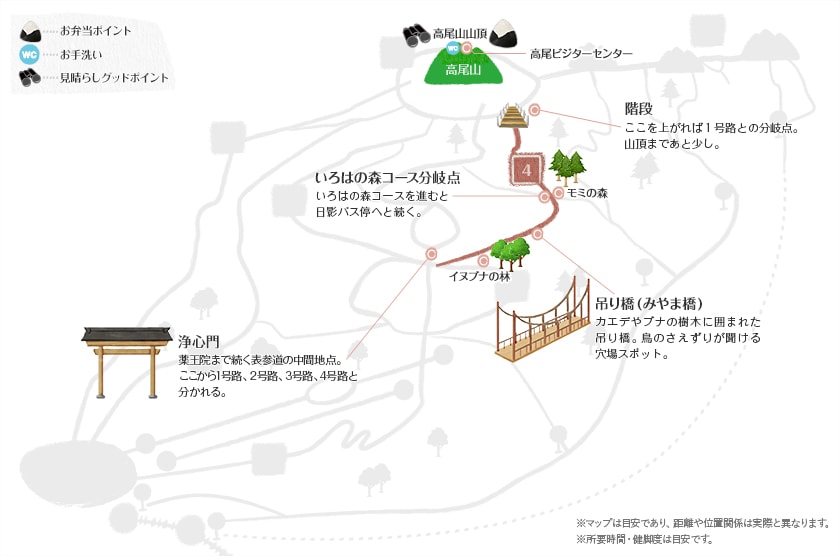

登山のマナーと準備【1.5km:上り/50分 下り/40分】

高尾山の北側に位置し、爽やかな鳥のさえずりと緑が気持ち良い散策路。浄心門を高尾山方面に向かって右へ。ブナやモミ、カエデなどが出迎えてくれます。ちょっとしたアスレチック感覚が楽しめる吊り橋“みやま橋”を過ぎたら、上り坂へさしかかります。途中のベンチで休憩しながら夏は新緑、秋は赤や黄色に染まった紅葉を楽しみましょう。“いろはの森”の分岐を過ぎて階段状の斜面を上りきると山頂直下へと続く1号路と合流。

登山のマナーと準備【0.9km:30分】

高尾山山頂の周りを周遊するコース。平坦な道が約1km、歩く時間は30分と短く歩きやすいので、のんびり散策することができます。2号路以外のすべてのコースに接続しているため、経由路として利用する登山者も多い道。北側の斜面には江戸時代に江川太郎左衛門が植えたといわれる江川杉の大木が繁茂し、南側の斜面には雑木林が広がります。冬にはシモバシラという植物の茎から氷が発生する“氷の花”現象が見られる場所として有名です。

登山のマナーと準備【3.3km:上り/90分 下り/70分】

谷沿いに響く沢のせせらぎが耳に心地良い清涼感のあるコース。全長約3.3㎞とややハードな山道ですが、苔むした木々や水辺、沢の中の飛び石と変化に富んだ山の景色が楽しめ、涼しさを求める夏には特に人気です。清滝駅左側の道を行った場所にある「自然研究路6号路」の標識が登山口。ナラやスギ林に覆われた道の途中で分岐を右に行くとびわ滝があります。しばらく行くと、秋には紅葉がみごとな大山橋。飛び石を渡って、丸太の階段を上がれば山頂はもうすぐ。

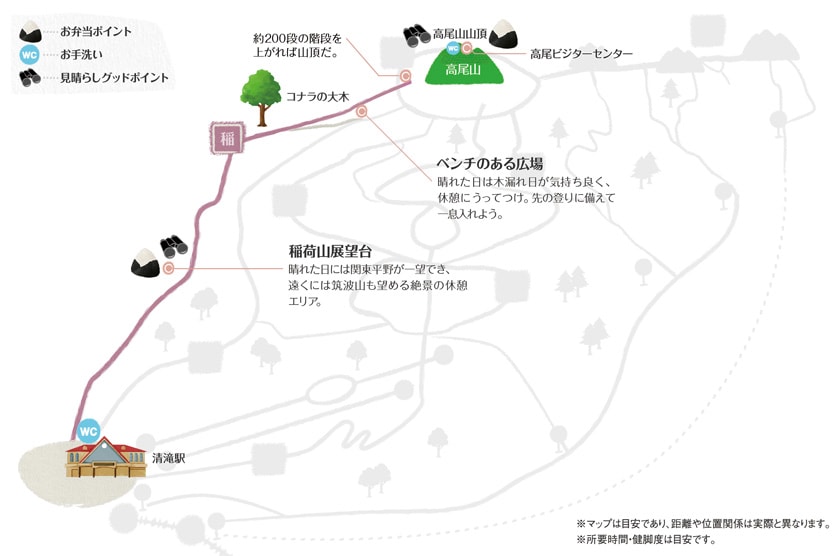

登山のマナーと準備【3.1km:上り/90分 下り/70分】

本格的な登山が楽しめて登りごたえのある高尾の南東に広がる尾根コース。清滝駅の南側にある登山口からは、いきなり急な上り坂から始まります。旭稲荷の祠(ほこら)を過ぎたあたりから緩やかな坂に変化し、木の根や石に注意しながら進むとあずま屋のある稲荷山展望台に到着。遠くの都心ビル群まで見渡せる絶景はこのコースを選んだ人だけが堪能できる特権です。最後は急な階段を上り詰めて高尾山山頂へと到着。

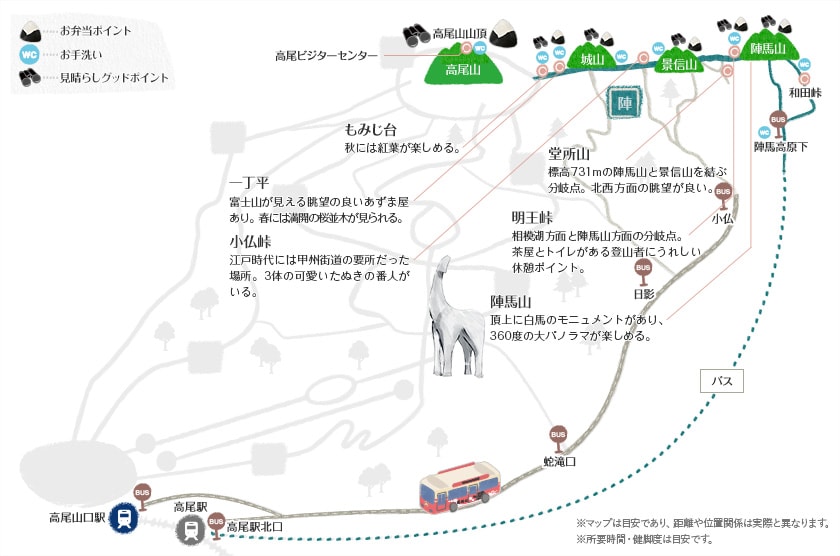

登山のマナーと準備【高尾山山頂→陣馬高原下:5時間5分 / 陣馬高原下→高尾山山頂:5時間35分】

高尾山山頂からさらに奥へと尾根トレッキングが楽しめるコース。尾根トレッキングの醍醐味は、歩きながらさまざまな眺望が楽しめるところ。城山、景信山、陣馬山へとつながるルートは整備されていて歩きやすく、各山には休憩場所も完備されているのでトレッキング初心者にもおすすめ。最近話題となっているトレイルランニング愛好者の間でも人気のコースです。

登山のマナーと準備